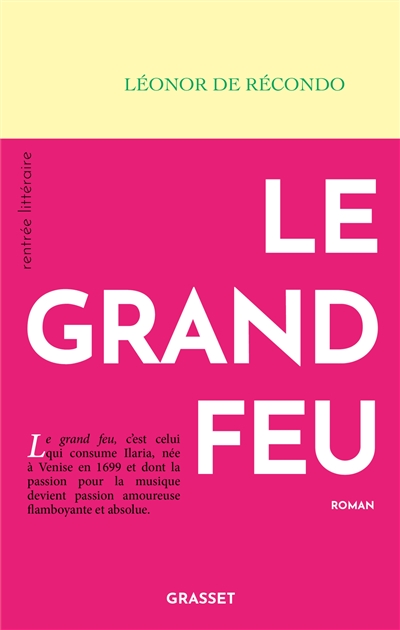

Littérature française

Léonor de Récondo

Amours

-

Léonor de Récondo

Amours

Sabine Wespieser éditeur

08/01/2015

280 pages, 21 €

-

Chronique de

Aurélie Janssens

Librairie Page et Plume (Limoges) - ❤ Lu et conseillé par 62 libraire(s)

✒ Aurélie Janssens

(Librairie Page et Plume, Limoges)

Les romans de Léonor de Récondo sont à son image, fins, gracieux, poétiques. De ses grands yeux, elle observe le monde, les hommes, les femmes, s’interroge sur leurs mœurs, leurs corsets forgés par la société et ce qu’il y a derrière, la chair et les sentiments. De ces observations est né Amours, son quatrième roman.

En 1908, derrière les murs d’une demeure cossue du Cher, celle du notaire Anselme de Boisvaillant, se cachent bien des secrets. Le ventre de sa jeune épouse modèle, Victoire, reste désespérément vide et l’héritier du domaine tarde à venir. Lorsque à la suite d’une des nombreuses incartades de monsieur avec la bonne de 17 ans, Céleste, celle-ci tombe enceinte, un plan se trame pour « satisfaire » tout le monde : l’enfant sera celui du couple et, contre son silence, Céleste reste au domaine, évitant ainsi de revenir chez ses parents couverte de honte. Si le « plan » se déroule comme prévu, aucun des protagonistes n’avait pourtant prévu le bouleversement profond que cela provoquerait chez les deux femmes. De livre en livre, Leonor de Recondo écrit une partition autour de thèmes qui lui sont chers : les relations sociales, le corps, les sentiments, la création. Comme dans un grand opéra, les silences qui cachent les secrets succèdent aux explosions de sentiments, et quand une nocturne protège des amours interdites, tout l’orchestre se réunit pour un final inattendu.

Page — Une petite ville de province, un notaire, une jeune femme corsetée qui rêve d’une autre vie, plus gaie, plus colorée, et qui lit Madame Bovary. Le clin d’œil n’est pas anodin. Mais jusqu’où ? Est-ce que ce roman est une réécriture du chef-d’œuvre de Flaubert ?

Léonor de Récondo — Le clin d’œil n’est pas anodin, car Victoire pourrait, en effet, voir en Emma Bovary un double d’elle-même. Elle ne va cependant pas jusque-là, le courage lui manque. La première image d’Amours qui a surgi dans mon esprit a été Victoire, de dos dans sa bibliothèque – Huguette, sa bonne, dans l’embrasure de la porte, attend une consigne –, quand elle extrait un livre des rayonnages. C’est Madame Bovary. Elle en lit un passage, puis referme aussitôt le livre. Elle ne veut pas faire le parallèle entre la vacuité de sa propre vie et celle de l’héroïne du roman. J’ai rendu hommage à Flaubert. La lecture de ses œuvres a nourri mon imaginaire et je voulais, à mon tour, brosser des portraits de femmes. Cependant, Amours n’est, en aucun cas, une réécriture de son extraordinaire roman.

Page — Comment est née l’histoire d’Amours ? Comment sont apparus ces personnages si forts ? Vous ont-ils été inspirés par des souvenirs familiaux, des histoires vraies, ou provenant de vos lectures ?

L. de R. — L’histoire d’Amours n’est pas inspirée de faits réels. Elle est purement imaginaire, à l’inverse de mes deux livres précédents qui se basaient en partie sur des faits historiques. J’ai 38 ans, je regarde les femmes autour de moi. Je les vois souvent se débattre – je m’inclus parmi elles – avec leurs choix professionnels, familiaux, intimes… ceux qu’elles doivent faire comme ceux qui leur sont imposés par la société. Et je me suis demandée d’où venaient ces corsets qui nous emprisonnent. Ils sont certes différents de ceux de 1908 – année où se déroule le roman –, mais des racines communes les relient indéniablement. Le parallèle entre les corps photoshopés d’aujourd’hui et les corsets de Victoire me saute aux yeux. En me demandant d’où cela venait, j’ai écrit sur ces femmes qui auraient pu être nos aïeules. La force des personnages s’est imposée à moi et j’avais l’ambition d’écrire un roman où l’incarnation des protagonistes serait la plus complète possible, incluant, pour tous, leurs histoires passées, leurs expériences, leurs enfances. Écrire ce roman m’a demandé une énergie considérable, puisqu’il fallait « porter » chacun de ces personnages. Mais il me semblait indispensable que le lecteur puisse comprendre leurs actions et leurs réactions à la lumière de ce qu’ils sont intérieurement.

Page — Amours commence comme un roman de mœurs classique, or, la tournure que prend le sujet et la lecture qui en est proposée est résolument moderne. On avait déjà ce contraste dans Pietra Viva (entre l’époque où se déroule l’intrigue, les personnages et la lecture « moderne » de leurs sentiments). Est-ce une façon d’ancrer ce sentiment, sa pluralité, dans une intemporalité ?

L. de R. — Les notions de modernité et d’intemporalité ne m’ont pas traversé l’esprit, même si je suis ravie que le roman ne semble pas figé en 1908 et qu’il entre en résonnance avec des problématiques qui sont les nôtres aujourd’hui. Le processus a été beaucoup plus spontané – et certainement inconscient. Je crois que nous nous débattons tous, et toujours, avec les mêmes questions de liberté relatives au corps et à l’esprit, et les femmes avec une conscience accrue du fait de leur faculté à donner la vie.

Page — Le corps est extrêmement important dans ce roman, comme il l’était déjà dans Pietra Viva. Ici, le corps peut aussi bien être source de frustration que de plaisir. Dans Pietra Viva c’était l’homme qui créait le corps, ici c’est le pouvoir de création du corps qui est interrogé. Ces romans ont-ils été conçus pour se répondre sur ce sujet ?

L. de R. — Le corps m’intéresse énormément. Le rapport aux corps des autres et aux nôtres. Notre civilisation occidentale est particulièrement clivante à ce sujet. En 1908, Victoire, élevée dans la plus stricte moralité bourgeoise et catholique, n’a de corps que pour enfanter. Or l’enfant ne vient pas et Victoire vit dans une vacuité totale due à l’inutilité de ce corps. Je me suis plu à écrire – décrire – le moment où tout bascule, où le corps prend le pouvoir, où la moralité, les différences sociales, les convenances sont tout à coup exclues, balayées. Victoire et Céleste vont avoir accès au sublime, car elles ont une force mentale, jusque-là insoupçonnée, qui le leur permet. Bien entendu, le sublime ne dure qu’un instant. La société et leurs conditions les rattrapent, mais elles ont l’une et l’autre – l’une en l’autre – touché au bonheur. Celui de l’équilibre parfait entre la conscience et la spontanéité, quand le corps et l’esprit se rejoignent intimement.

Page — Enfin, on connaît votre carrière de musicienne et l’on retrouve dans vos œuvres une musicalité nourrie de cette expérience. Comment l’écriture et la musique s’entremêlent dans vos romans ? Qui vient en premier ? Qui nourrit l’autre ?

L. de R. — Il m’est malheureusement très difficile de répondre à cette question. Je dois être trop proche du sujet ! Cependant, je peux vous dire qu’en effet je travaille ma phrase verbale comme ma phrase musicale, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’accrocs, jusqu’au point de fluidité où tout devient intelligible. Cette recherche de simplicité me permet d’accéder plus directement aux émotions de mes personnages, aux miennes et, je l’espère, aussi à celles de mon lecteur. Pour moi, l’art est un tout, qui englobe aussi la vie. J’ai choisi la voie artistique – un chemin ardu de remises en question, de doutes, de mise à nue – parce qu’elle me permet une compréhension plus sensible du monde et des autres. C’est à la fois épineux et spirituel.

Page — Quel livre, lu récemment, vous a marqué et pourquoi ?

L. de R.— J’ai lu dernièrement La Petite Lumière d’Antonio Moresco (Verdier) qui m’a bouleversée. L’étrangeté du monde de ce roman, la présence de cet enfant fantôme, la sensibilité du narrateur, m’ont prouvé, une fois de plus, que la fiction dépasse toujours la réalité…