Littérature étrangère

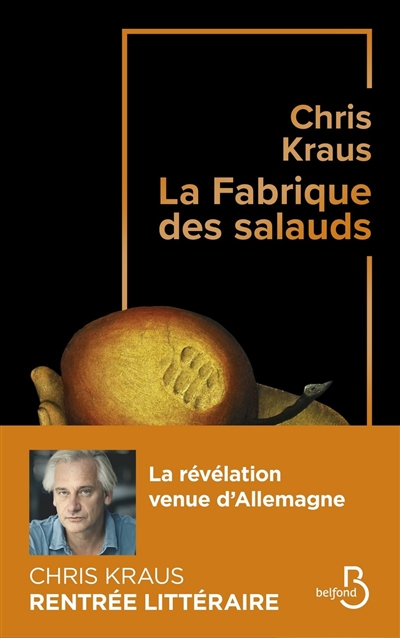

Chris Kraus

La Fabrique des salauds

-

Chris Kraus

La Fabrique des salauds

Traduit de l'allemand par Rose Labourie

Belfond

22/08/2019

880 pages, 24,90 €

-

Chronique de

Aurélie Janssens

Librairie Page et Plume (Limoges) - ❤ Lu et conseillé par 13 libraire(s)

✒ Aurélie Janssens

(Librairie Page et Plume, Limoges)

Si vous pensiez que tout avait déjà été écrit sur la Seconde Guerre mondiale et ses suites, vous allez être surpris par le premier roman traduit en français de l’écrivain et cinéaste Chris Kraus. Bien loin du conventionnel, ce « monstre », cette « bête », cette « bombe », risque bien de vous bousculer !

Koja Solm, une soixantaine d'années, partage sa chambre d'hôpital avec Basti, un jeune hippie bouddhiste. Ils commencent à se raconter leurs vies, pour tuer le temps. Mais l'ouverture d'esprit prônée par Basti va être mise à mal lorsque Koja va raconter sa longue vie de salaud. Une enfance en Lettonie marquée par la mort de son grand-père pasteur, ses relations avec son frère Hub et surtout celles beaucoup plus troubles avec sa sœur adoptée Ev. Et très vite, la grande Histoire se fait très présente dans la « chronique familiale ». Koja va passer des nazis aux communistes, de la CIA au Mossad. Près de soixante-dix ans d'une vie de mensonges, d'horreurs, d'actes terribles racontés avec un détachement, un cynisme, une ironie mordante. Chris Kraus admet une admiration pour Les Bienveillantes de Jonathan Littell avec qui il a partagé des années de recherches et à qui on le compare aujourd'hui. Mais contrairement au livre de Jonathan Littell, son anti-héros est loin d'être fictif !

PAGE — Le ton du livre est parfois volontairement provocateur et cynique, sur un sujet encore douloureux. Pourquoi ce choix qui peut paraître encore choquant aujourd’hui ?

Chris Kraus — Le narrateur choisit ses propres moyens d’expression. Et dans ce cas précis, il choisit justement de ne pas être seulement cynique et choquant. C’est un salaud, et même un salaud intelligent. Il rend compte de ses actes de manière compréhensible et plus ou moins réfléchie. Il le fait pour soulager sa conscience mais aussi pour s’attirer la sympathie du lecteur. Et pour ce faire, il met l’accent sur sa philanthropie et son humour. Il souligne son goût pour l’ironie, son empathie occasionnelle et même sa capacité à aimer. Cela le rend à la fois sympathique et insupportable et c’est cet antagonisme qui provoque l’effet choquant auquel vous faites allusion. Parce qu’être sympathique n’exclut pas la possibilité d’être aussi un salaud. Il s’agit là d’un lieu commun. Mais dès lors que vous en faites vraiment l’expérience, par exemple, en découvrant que votre grand-père adoré était aussi un meurtrier de masse, alors cela n’a plus rien d’un banal cliché. Et cette expérience, je l’ai faite personnellement et je voulais la retranscrire dans ce livre. Il était donc important que le narrateur nous parle en tant que personnage complexe et performant, ce qui, bien sûr, est assez scandaleux.

P. — Le livre est construit comme une longue confession. Koja espère-t-il une forme de rédemption ou de pardon pour ses actes ?

C. K. — Absolument pas. C’est même tout le contraire. La prétendue confession de Koja est en réalité une fausse confession. C’est un roman d’apprentissage, mais perverti. Son récit brise Basti, le hippie et confesseur de Koja. Parce que Basti, comme le lecteur, aimerait pardonner, mais il ne le peut pas, même si, au début, il encourage avec passion cette quête d’absolution. Ce monstre amical veut apparaître comme une victime des circonstances. On retrouve ce ressort psychologique chez la plupart des anciens nazis : presque tous les bourreaux nazis ont fait preuve du même déni moral après la guerre, complètement inconscients de la folie qu’ils avaient apportée au monde. Et Koja n’échappe pas à cette règle. Il y a toujours une bonne raison de tuer quelqu’un.

P. — Le roman montre la pluralité des motivations de l’engagement ou de la collaboration avec les nazis. Votre idée était-elle de montrer un visage plus « humain » de ces hommes et de ces femmes ?

C. K.— Il est facile de maintenir l’inhumain hors de soi. L’inhumain semble exclure toute possibilité de proximité et je trouve cela absurde. Car le mal est souvent commis par des personnes inoffensives, des personnes plutôt humaines. Et ces personnes en appellent toujours à cette humanité, même partielle, qui subsistent encore en eux. C’est ce que Mengele a fait, ce qu’Eichmann a fait et ce que mon grand-père a fait. Et dernièrement, les tueurs du Bataclan ont sans doute fait la même chose. Nous sommes tous capables de nous conformer à un système, de nous comporter de manière désinvolte et abjecte. Cet état de fait m’intéresse. Et inutile de s’excuser, d’éprouver ne serait-ce qu’un milligramme de culpabilité quand il est si facile de remettre les compteurs à zéro.

P. — Le roman s’inscrit dans une période longue. Est-ce une manière de montrer que les régimes sont tombés mais que les hommes sont restés ? Qu’on n’en a peut-être pas fini avec le mal ?

C. K. — Je trouve que c’est de plus en plus compliqué. Certains psychologues américains, tels que Delroy Paulhus, ont montré que seuls les cadres supérieurs présentaient, et ce de manière disproportionnée, des caractéristiques de prétendus délinquants. Ces machiavels en devenir, ces psychopathes et ces narcisses dirigent l’économie, la politique et sont même parfois à la tête des plus merveilleuses des ONG. Parce qu’ils sont subcliniques, leurs désordres ne les empêchent pas de grimper les échelons de toutes les grandes institutions ou presque. Rien ne changera. Nous sommes toujours mentalement équipés pour produire la plus sombre des couleurs.