Littérature française

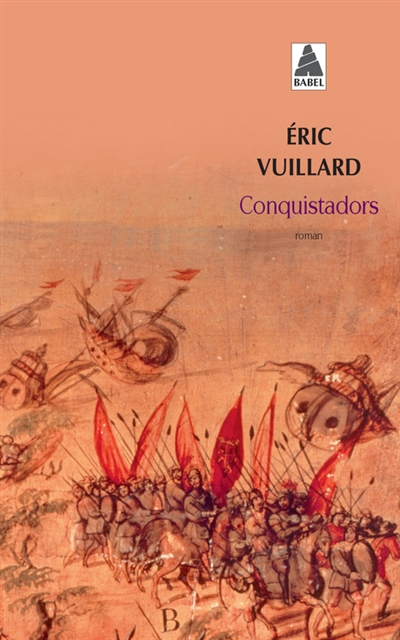

Éric Vuillard

14 juillet

-

Éric Vuillard

14 juillet

Actes Sud

17/08/2016

208 pages, 19 €

-

Chronique de

Emmanuelle George

Librairie Gwalarn (Lannion) - ❤ Lu et conseillé par 31 libraire(s)

✒ Emmanuelle George

(Librairie Gwalarn, Lannion)

Le 14 juillet est sans doute la date la plus célèbre de l’Histoire de France, la plus connue universellement. Oubliez tous les récits de la prise de la Bastille qu’on vous a proposés jusqu’ici. Écoutez la voix inimitable d’Éric Vuillard qui en livre une captivante histoire démocratique et républicaine.

Éric Vuillard est un créateur talentueux. Féru d'Histoire et de littérature, cinéaste, conteur hors pair, il nous confie au fil des années des récits remarquables sur des épisodes de notre passé collectif. Ici, il proclame que la prise de la Bastille est l'affaire de tous. Dans un texte au rythme trépidant, vous y croiserez le peuple de Paris dans toute sa diversité. Hommes, femmes, enfants, les émeutiers sont là, ensemble, plus vrais que nature. Cognant, saignant, soignant, suant, s'embrassant, se soutenant. Comme au cinéma, le décor est campé, l'enjeu détaillé, des silhouettes apparaissent, les plans et les points de vue s'enchaînent, les digressions éclairent, les détails amusent, émeuvent. Ici une référence aux documents d'archives, là une référence littéraire. La foule s'insurge en une fresque tumultueuse. Lecteurs, nous sommes non seulement au spectacle mais aussi les acteurs d'un épisode si symbolique de l'Histoire. Le cœur chaviré et les neurones en émoi, conquis. Littéralement et ardemment conquis par la qualité de ce texte magistral.

Quel est le matériau sur lequel s’appuie ce nouveau roman ?

Éric Vuillard — Le 14 juillet est l’une des dates les plus célèbres de l’Histoire de France. Pourtant méconnue puisqu’on en trouve assez peu de récits littéraires et que les récits historiques s’inscrivent dans des textes qui couvrent la Révolution entière. La littérature s’est plutôt intéressée à 1793, à la Terreur. Car, en 1789, il n’y a pas de héros. Ce ne sont pas les parlementaires qui sont les héros de cet épisode. Les héros, c’est le peuple en entier. Or, il est peut-être plus curieux et plus difficile pour la littérature de parler d’une collectivité, d’une foule, que de quelques personnages. Au fil de mes lectures, depuis des années, il m’a semblé que la matrice de cette histoire, c’est la grande scène primitive décrite par Michelet dans son Histoire de la Révolution française (Folio Histoire) où, si finalement il met en scène la foule, il la met en scène de façon homogène. On a un bloc qui est la masse. Et en face, il y a quelques parlementaires, qui sont des personnes arrivant en ambassade à la Bastille et dont il fait les héros de cette journée. Si bien que l’on a une disjonction entre une foule muette, quasi inerte ou qui ne bouge que comme un seul homme, et puis quelques individus héroïques. Cette scène de Michelet donne lieu à une Bastille très curieuse. Surtout, elle forme un cadre narratif dans lequel tous les récits de cet épisode vont ensuite s’insérer, c’est-à-dire un récit classique, écrit en quelque sorte par des individus qui auraient été partout à la fois et qui auraient tout vu. C’est une forme assez curieuse du roman classique pour raconter un jour où précisément personne n’a pu tout voir. Quiconque a participé à une manifestation sait très bien qu’on ne sait pas ce qui se passe devant, ni derrière.

Dans les récits de cette époque, trouve-t-on des formes de narration très différentes ?

É. V. — Nous en avons de fort intéressantes au sujet desquelles les historiens qui ont écrit sur le sujet, comme Jaurès ou Louis Blanc, se sont moins attardés. Ce sont des récits de protagonistes parmi les autres, tel Cholat. Cela ressemble à des caméras subjectives. On n’a plus une vision du ciel, mais un rapport à la prise de la Bastille plus incarné, plus juste, puisque les grands récits sur lesquels s’appuie Michelet (notamment ceux de Dussault ou Thuriot), sont des récits de personnes qui n’ont précisément pas participé à la prise de la Bastille et qui, en plus, pour une part, ne souhaitaient pas que la Bastille tombe. Moi, je voulais écrire le récit du point de vue de ceux qui y étaient, mais aussi du point de vue de ceux qui voulaient qu’elle tombe et qui y ont participé comme assaillants. Les autres textes que j’ai utilisés, ce sont les archives du Châtelet. Des archives de police. Car le 14 juillet au soir, on recense quatre-vingt-dix-huit morts, dont les corps sont transportés au Châtelet par des personnes qui, elles-mêmes, racontent où elles les ont trouvés. Ensuite, viendront ceux qui vont les identifier. Si bien que l’on a ce que Foucault appelle, dans son introduction à La Vie des hommes infâmes (in Dits et écrits, vol.2, Coll. « Quarto », Gallimard) de toutes petites biographies trouvées aux archives, qui sont toujours plus bouleversantes qu’un roman. C’est la réalité même. Quelque chose transpire de tout cela et c’est très touchant.

Contrairement à certains manuels d’Histoire, votre récit est très incarné.

É. V. — « Incarné », c’est le mot ! Ce n’est pas un livre d’Histoire ou un essai. Et incarner signifie utiliser les moyens du roman. Je crois aussi que cela signifie que le thème du roman, son sujet, n’est pas choisi uniquement pour des raisons intellectuelles, mais parce que le désir de l’écriture s’y arrime. Incarner, cela signifie souvent « déseuphémiser », c’est-à-dire que quand on vous dit dans un livre d’Histoire : « quatre-vingt-dix-huit morts », on se dit : « bon »… Et quand ensuite les historiens racontent la mort du gouverneur de la Bastille qui a été égorgé, on a l’impression que les assaillants sont des gens particulièrement cruels et que les quatre-vingt-dix-huit morts pèsent très peu par rapport à un seul. Or incarner, c’est tout à coup rendre leur poids à chacun de ces morts, c’est rééquilibrer les choses et nous rendre plus sensibles. C’est ce que permet la littérature. Elle est quelque chose de sensible qui est liée à l’émotion et qui, du coup, nous touche. Il y a une sorte de vérité dans cette émotion et une forme de justesse dans cette sensibilité. Ici, je souhaitais incarner la foule. Pour cela ? il faut donner une impression de masse, ce qui implique un long travail d’écriture, un élan pour donner vie aux masses. Mais il faut aussi des silhouettes, comme au cinéma, c’est-à-dire des personnages qui apparaissent peu et donnent une impression de multitude plus présente, plus singularisée.

Certains épisodes sont très éloquents...

É. V. — À la fin de mon récit, j’évoque un épisode à la fois méconnu et important, ce moment où, juste avant la prise de la Bastille, le gouverneur fait passer un mot aux assaillants pour dire qu’ils sont prêts à capituler. Ce mot devait passer par une meurtrière. Là, les assaillants voient apparaître ce papier. Sauf qu’il y a un fossé et que personne ne sait comment le traverser. Alors on cherche à arracher des planches à proximité. En vain. Et puis, il y a un type, Ribaucourt qui dit connaître un menuisier non loin de là et qui décide d’aller chercher des planches... Je raconte cet épisode pour diverses raisons, notamment parce qu’on assiste là à une rupture avec la grande Histoire héroïque, celle de l’Ancien régime – et qui subsiste : la République en a fait son miel d’une autre manière. Je voulais composer une véritable histoire démocratique et républicaine. Des éléments cocasses ont leur place au sein de la littérature, tout comme les détails qui servent à reconstituer des scènes plus émouvantes. Je pense notamment à la déposition, trouvée aux Archives, de la femme d’un assaillant que je nomme ici François Rousseau, lorsque celle-ci vient reconnaître le corps de son mari plusieurs mois après le 14 juillet. Parfois des mots dans les marges, des détails semblent insignifiants. Ils en disent pourtant souvent beaucoup sur ce qui s’est passé. Ce que j’aime, c’est dégriser la grande Histoire.