Polar

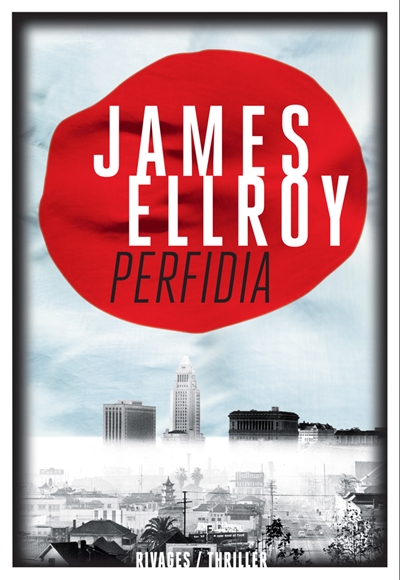

James Ellroy

Perfidia

-

James Ellroy

Perfidia

Traduit de l’anglais (États-unis) par Jean-Paul Gratias

Rivages

06/05/2015

850 pages, 24 €

-

Chronique de

Jérôme Dejean

- ❤ Lu et conseillé par 12 libraire(s)

✒ Jérôme Dejean

( , )

Avec Perfidia, premier volet de son nouveau quatuor de Los Angeles, James Ellroy est de retour et au meilleur de sa forme depuis au moins une bonne vingtaine d’années et la publication d’American Tabloïd (Rivages). Il frappe un grand coup et balance un pavé – plus de 800 pages – dans la mare de la bienséance.

Pour l’occasion, rien lu, rien vu du show médiatique du « Dog » lors de son passage en France pour la promotion du livre. Mimétisme involontaire, j’ai ressorti mes enregistrements de Beethoven, mes vieux vinyles de Xavier Cugat. Perfidia fut un grand succès discographique et radiophonique durant le Seconde Guerre mondiale. Même relu pour l’occasion, car Ellroy y fait référence, un vieux Charlie Chan de Earl Derr Biggers publié en France en 1938, afin de coller au plus prêt à l’ambiance, à l’époque. Mais au-delà du décorum et des apparences, c’est bien le texte qui importe, les mots de l’auteur. Les premières lignes sont laborieuses, les cinq, six premières pages seulement. Il faut se (re)familiariser avec le style Ellroy. Mais très vite le rythme revient et voilà qu’on enquille, comme sous l’effet de cachets de benzédrine. Roman polyphonique et enfiévré, de la veille de l’attaque de Pearl Harbour jusqu’au 29 décembre 1941… En quelques semaines, James Ellroy entraîne le lecteur dans un tourbillon de vie et de mort et on en reste pantelant, presque K.O. debout. Roman profondément fou et pourtant sous maîtrise totale, Perfidia est sans aucun doute le livre le plus ouvertement social de l’auteur. Lui qui aime provoquer le journaliste en rappelant sa foi ou son attachement aux administrations Reagan et Bush, réussit à fondre tel un oiseau de proie sur les membres épars et disloqués d’une Amérique en perdition. Soixante ans séparent les tragiques événements du 11 septembre et l’attaque de Pearl Harbour par l’armée japonaise. Pourtant Ellroy réussit l’exploit de nous plonger dans ce sentiment de pure panique, de peur presque infantile qui a suivi les bombardements de 1941. C’est viscéral, presque animal. Social donc, mais aussi politique. Perfidia n’est jamais aussi bon que lorsqu’Ellroy se glisse dans la blouse d’Hideo Ashida, croisé quelques années plus tard (plus tôt) dans Le Dahlia noir (Rivages), un expert avant la lettre, tourmenté par des pulsions homosexuelles et tiraillé par sa double culture. C’est ce personnage qui tire toute l’histoire, son enquête minutieuse et ses questionnements sur le meurtre ou le suicide rituel d’une famille japonaise. Une première scène de crime qui ouvre le bal des hostilités et des faux-semblants. Une autre surprise, c’est en chaussant les talons d’une femme enfant fatale, Kay Lake, que l’auteur parvient à nous émouvoir et à revitaliser son récit. Superbe procédé littéraire que de la faire s’exprimer au travers d’un journal intime. Deux autres policiers, William H. Parker, fantasmé par l’auteur et pourtant bien réel, et sa majesté Dudley Smith, le flic irlandais le plus pourri de l’histoire du roman noir, viennent compléter ce quatuor de personnages. Avec eux, James Ellroy remporte son pari. Celui de capter, de faire renaître ce sentiment de paranoïa ultime. Il montre et démontre la récupération politique et financière d’un sentiment patriotique purement instinctif. Perfidia claque comme une gifle sur la face d’une Amérique engluée dans ses dérives sécuritaires. Un coup de fouet cinglant qui parvient à créer une tête de pont littéraire et magistrale entre les différents livres de l’auteur.