Littérature française

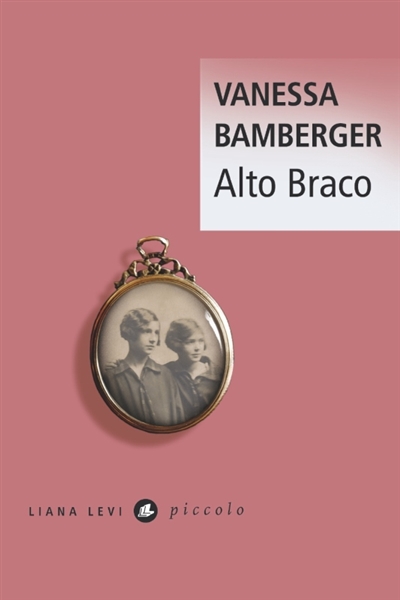

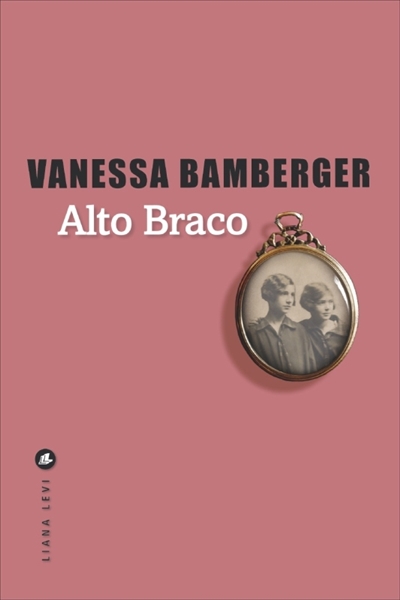

Vanessa Bamberger

Alto braco

-

Vanessa Bamberger

Alto braco

Liana Levi

10/01/2019

250 pages, 19 €

-

Chronique de

Valérie Barbe

Librairie Au brouillon de culture (Caen) - ❤ Lu et conseillé par 17 libraire(s)

✒ Valérie Barbe

(Librairie Au brouillon de culture, Caen)

Alors qu’elle a toujours vécu dans un bistrot parisien tenu par ses « deux grands-mères » qui l’ont élevée, Brune, à l’occasion de la mort de l’une d’elles, revient sur l’Aubrac, terre de la famille. Là, elle rencontrera une région qui la bouleversera, ses habitants, le monde des éleveurs, ses origines et un secret de famille bien gardé.

PAGE — J’imagine que l’on éprouve une sorte de choc à l’annonce d’un prix. Comment l’avez-vous ressenti ?

Vanessa Bamberger — C’était en fin de journée. J’étais à Sète, dans une chambre d’hôtel, je me préparais pour une rencontre en librairie. Les fenêtres étaient ouvertes, le soleil pénétrait dans la pièce. Élodie Pajot, de la maison d’édition Liana Levi, m’a téléphoné pour me l’annoncer. J’ai été si heureuse, si émue. Je m’en souviens comme d’un moment très gai.

P. — À la lecture d’Alto Braco, on a rapidement le sentiment qu’il y a une grande part autobiographique, par exemple grâce aux personnages de Douce et Granita, les grands-mères, qui sont magnifiquement incarnées par le texte. Est-ce le cas ?

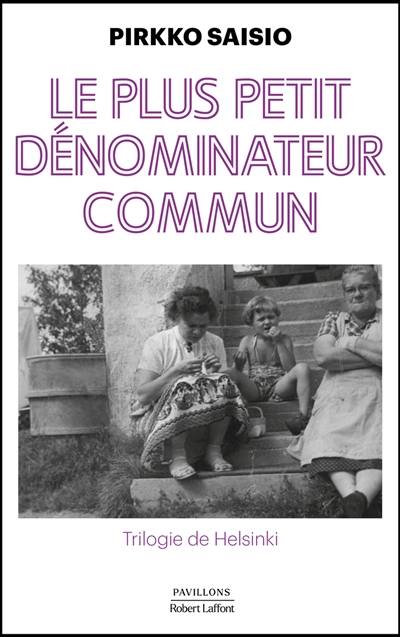

V. B. — J’avais, comme Brune, ma narratrice, « deux grands-mères » : Andrée et Lucienne Rigal, mes grand-mère et grand-tante maternelles. Leur photo est en couverture du livre. Je m’en suis inspirée pour créer les personnages de Douce et Granita. Leur relation était explosive : elles étaient inséparables mais n’arrêtaient pas de se chamailler. J’ai tenté de restituer l’amour que je leur portais. Elles étaient toutes deux originaires du Nord de l’Aveyron mais n’y allaient plus. Ma grand-mère rêvait de revoir l’Aubrac. Le temps a passé, elle est tombée malade et cela n’a pas été possible. Je m’en voulais de ne pas avoir accédé à sa demande. Écrire ce livre était une façon de l’y ramener.

P. — Alto Braco est aussi une kyrielle de portraits. Certains de ces personnages vous sont-ils plus chers que d’autres ?

V. B. — Je voulais rendre hommage aux Aveyronnaises des générations passées, des maîtresses femmes mais des femmes de l’ombre, sans existence administrative, sans possibilité de partir. Et aussi aux nouvelles générations qui font bouger les lignes. J’ai une tendresse particulière pour le couple formé par les deux cousins de Brune, tous deux trentenaires : Gabriel, le coutelier poète de l’Aubrac, et Clémence, l’éleveuse de veaux bio. À eux deux, ils incarnent un renouveau du lien à la terre d’Aubrac. Une terre respectée, une terre repère mais aussi une terre d’expérimentation.

P. — Vous ouvrez aussi les portes de l’Aubrac aux lecteurs qui découvrent les lieux à travers les yeux de Brune et les descriptions presque picturales qui magnifient la région. Avez-vous conscience qu’à force d’en décrire le côté âpre, elle devient magique et attirante ?

V. B. — Mais l’Aubrac est magique ! C’est un endroit à part, une enclave lunaire qui évoque l’ailleurs. Il faut voir l’Aubrac hors saison, on est loin du cliché « prairie fleurie et vaches mignonnes ». Il règne sur ces steppes une ambiance très particulière qui naît de la proximité du ciel, un ciel lavé par la lumière et le vent omniprésent. On peut marcher des heures sans croiser quiconque. Une atmosphère mystique s’en dégage, qui tient au sombre, au dépouillé, à l’essentiel.

P. — La question des origines, celles de l’appartenance et de la transmission sont aussi très présentes. On a l’impression que Brune ne peut y échapper.

V. B. — Au début du livre, Brune ne croit pas aux racines, elle pense que le sentiment d’appartenance est une construction culturelle. En arrivant sur l’Aubrac, elle va se demander si cette terre n’est pas inscrite en elle, dans ses gènes, si elle ne lui a pas été transmise. Pour finalement prendre conscience que l’important n’est pas d’appartenir à une terre, mais à une histoire, dont elle doit connaître le début pour en écrire la fin. Il lui faut apprendre d’où elle vient pour pouvoir s’en affranchir, vivre enfin librement.

P. — Lors de l’évocation des animaux, des conditions d’élevage et de commercialisation de la viande, vous réussissez à ne tomber ni dans le roman passéiste ni dans le manifeste écologique. Était-ce pour vous essentiel de convoquer ces questions philosophiques et sociétales et de les mettre au service de la fiction ?

V. B. — J’essaie toujours d’inscrire une histoire de fragilité humaine au cœur d’un tissu sociétal. J’aime découvrir un univers et le faire découvrir aux lecteurs, restituer la parole à ses acteurs. Une multitude de points de vue qui permet de comprendre les motivations de chacun, de ne pas juger. Pour Alto Braco, je voulais exprimer les enjeux contemporains autour de la viande, sa production et sa consommation. Mais ce n’est pas un travail documentaire : j’entrelace réalisme social et romanesque.

P. — Douce et Annie, les deux grands-mères, insufflent aussi dans Alto Braco un regard sur la vieillesse. Pensez-vous que le corps âgé puisse être un beau thème d’écriture ?

V. B. — Il y a beaucoup de grâce et d’intensité dans un corps vieillissant. Quelque chose à la fois d’éphémère et d’immuable. Une beauté en creux. Prenez une main de vieillard : c’est magnifique.

P. — L’évocation des bistrots parisiens apporte une sollicitation des sens, à travers l’importance des odeurs, des goûts de la cuisine. Aimez-vous cuisiner ?

V. B. — C’est mon héritage. À l’âge de 20 ans, avant de partir vivre à l’étranger, j’ai demandé à mes grands-mères de me réciter leurs recettes : elles les connaissaient par cœur. Je les ai notées dans un petit carnet. Le sauté de veau, les crêpes, la sauce tomate, le poulet rôti, la tarte aux pommes, le gratin de pâtes… des choses simples mais très bien faites. Je l’utilise presque quotidiennement. Et je le transmettrai à mes filles.