Littérature étrangère

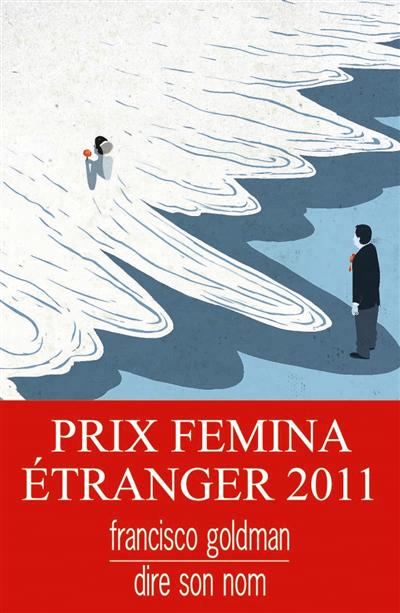

Francisco Goldman

Dire son nom

-

Francisco Goldman

Dire son nom

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Guillemette de Saint-Aubin

Christian Bourgois éditeur

25/08/2012

432 pages, 19 €

-

Chronique de

Béatrice Putégnat

-

❤ Lu et conseillé par

9 libraire(s)

- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales, Université (Tours)

- Dominique Paschal

- Coline Hugel

- Jean-Pierre Agasse de Actes Sud (Arles)

- Corinne Lucas de Litote en tête (Paris)

- Christophe Daniel de La 25e Heure (Paris)

- Béatrice Putégnat

- Jean-Charles Baudet-Plazolles de Mille et une pages (Paris)

- Charlène Busalli

✒ Béatrice Putégnat

( , )

« Aura est décédée le 25 juillet 2007 ». Entre deuil, culpabilité et amour, Francisco Goldman déploie la vague des souvenirs, des visions hallucinatoires et livre la souffrance d’un homme éperdu d’amour. « Je vous souhaite d’être follement aimée » conseillait André Breton à la fin de L’Amour fou. Quand vous refermerez Dire son nom, vous aimerez Aura.

PAGE : Quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire un roman autour de la mort d’Aura, votre femme, décédée dans un accident de body surf ?

Francisco Goldman : C’était la seule chose que je pouvais faire. C’était ça ou mourir. Je suis écrivain, je n’avais pas d’autre moyen de réagir. Si j’avais été alpiniste, j’aurais gravi un sommet. J’ai commencé à écrire six mois après sa mort. Six mois pendant lesquels j’ai eu un comportement autodestructeur et au terme desquels j’ai eu un accident de voiture extrêmement grave. Les médecins ont envisagé une hémorragie cérébrale. Finalement j’en ai réchappé. J’ai décidé de faire quelque chose de ma vie. J’ai décidé trois choses : publier un volume des écrits d’Aura, créer un prix littéraire, le Aura Estrada Prize, remis tous les deux ans à une femme de moins de 35 ans qui écrit en espagnol et vit au Mexique ou aux États-Unis, et écrire un livre sur elle et moi. Je suis avant tout un romancier. Le livre a été écrit pour Aura qui était une personne extrêmement littéraire. J’écris, elle écrivait. J’ai voulu reproduire les jeux que nous faisions ensemble. Dans le livre, je joue avec elle. J’ai toujours pensé que ce roman serait le roman d’Aura, que mon écriture se fondrait dans la sienne. Je ne crois pas qu’on atteigne plus la profondeur des choses par une vérité objective. Je cherchais une vérité émotionnelle. Le roman autobiographique a toujours existé. Le mien a été écrit en état de choc. C’était la forme que je voulais pour faire revenir Aura à la vie. Cette volonté correspond aussi a une tradition antique avec le mythe d’Orphée, le mythe de l’amour éternel. Dans l’écriture tout est une question de choix. Le roman est une recherche de sens avec la forme. Le livre est une réponse à une accusation. Je l’ai construit en agrégeant des éléments d’Aura. C’est tout elle. Tout ce qu’elle a fait va et vient entre les souvenirs, comme une vague.

P. : Une vague mais une vague qui se fracasse et vous brise. Dire son nom fait-il partie d’un travail de deuil ?

F. G. : Ce livre a été écrit dans un état de choc profond. Je suis étonné d’avoir pu l’écrire, d’éprouver de la joie lorsque je le relis. Je faisais en sorte de me souvenir de toute cette joie quand je l’écrivais. J’en avais besoin. Quand on perd une personne, on est effrayé par ce que va faire la mémoire. Quand j’aurai 80 ou 85 ans, je me souviendrai d’elle si enthousiaste et joyeuse. Ce livre est une incantation active faite à Aura tous les jours. J’ai eu un deuil très compliqué. Les médecins ont diagnostiqué des désordres dépressifs majeurs, des symptômes post-traumatiques et des épisodes psychotiques mineurs avec des hallucinations. Mais attention, mon livre n’est pas un manuel pour surmonter le deuil. C’est le contraire. J’ai voulu montrer ce qu’était un deuil traumatique qui crée un état dont on peut devenir dépendant. Maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis que j’ai traversé trois années de folie complète. La grande métaphore qui traverse le livre, c’est la robe de mariée d’Aura. Pendant toute la durée de l’écriture du livre, je l’ai regardée. C’était l’équivalent d’Hermione transformée en statue*. J’y mettais tous les mots. C’était Aura.

P. : D’où certaines scènes hallucinatoires, presque fantastiques ?

F. G. : Eh bien par exemple, dans la scène de l’arbre, je la vois réellement dans l’arbre. Cette volonté d’arrêter le temps et de la faire revivre fait partie d’un deuil désespéré. Je ne peux pas me souvenir de tout. Mais les lieux où nous sommes allés sont devenus sacrés, vivants, hantés. Je la vois vivante partout : au Domino’s Pizza ou à la laverie automatique que nous fréquentions quand nous étions à Paris ! Écrire n’a fait qu’aggraver la situation. Cela me rendait encore plus fou. Je la voyais partout. Je pensais ne pas finir. Mais il le fallait. C’était un devoir. J’ai commencé à aller mieux quand j’ai eu terminé. C’était une entreprise risquée, un danger auquel je me suis exposé et auquel j’ai exposé Aura. Mais les personnes qui ont lu le livre sont toutes devenues amoureuses d’Aura.

P. : Vous vous rendez à La Ferté sur les traces de ce qu’Aura aurait voulu écrire… Peut-être le début d’une résurrection ?

F. G. : Parmi toutes les incertitudes qui ont entouré le projet de ce roman, j’étais sûr, dès le début, qu’il devrait se finir dans cet endroit, point de départ d’un roman inachevé d’Aura. Car il y a beaucoup de choses importantes dans ce passage. Au moment où il monte les escaliers, le narrateur croit encore qu’il peut se fondre dans le personnage d’Aura, vivre et comprendre ce qu’elle avait l’intention de lui faire faire. Mais évidemment, c’est un moment de séparation, de rupture, car c’est le moment où je comprends que le roman d’Aura est mort, ne sera jamais achevé. L’inspiration d’Aura est perdue. Je ne peux pas savoir ce qu’elle aurait fait. La mienne est également perdue. C’est donc un apogée : à la fois le moment où mon écriture et celle d’Aura convergent le plus, et aussi celui où je comprends qu’elle et moi sommes à jamais séparés.

P. : Dire son nom parle d’Aura et de votre amour, mais parle aussi de vous.

F. G. : Bien sûr c’est un roman qui parle de moi. J’ai délibérément usé d’une prose que j’avais commencé à utiliser dans mes écrits journalistiques. Une prose qui valorise, qui met en avant le sujet et non l’écrivain. Je cherchais une écriture qui n’engloutisse pas Aura. Évidemment, je parle également de moi. Mais j’entre relativement tardivement dans le roman. J’y parle un peu de mon enfance. Ce roman participe avant tout d’une tentative de compréhension de ma rencontre avec Aura, des raisons pour lesquelles nous nous sommes entendus, ce que nous avions en commun et qui a fait que nous avons fini par vivre ensemble. J’avais à cœur de donner une vision juste du rôle de chacune des personnes qui entouraient Aura, y compris moi. Je savais que j’aurais à dire certaines choses désagréables vis-à-vis d’autres personnes, mais je me sentais l’obligation d’être d’autant plus dur avec moi-même. D’autant plus que je voulais absolument éviter de véhiculer une image de moi qui aurait été celle du noble veuf. Je voulais à tout prix éviter les « external manners of lament » dont parle Shakespeare, dans Hamlet je crois : les signes extérieurs du chagrin, ce que les autres perçoivent d’une personne en deuil. Je cherchais plus à me rapprocher de la conception de Faulkner, à savoir que le roman serait comme le frère jumeau, la part maudite, secrète et cachée de l’écrivain. Je me suis attaché à ne donner aucun élément trompeur me concernant. Il m’aurait semblé émotionnellement malhonnête de donner une autre évocation de moi.

* Dans Le Conte d’hiver de Shakespeare, Hermione reprend vie et pardonne à son époux le mal qu’il a fait seize ans auparavant. La tragédie se termine en comédie. Le mal est réparé. La mort est mise en échec.