Littérature française

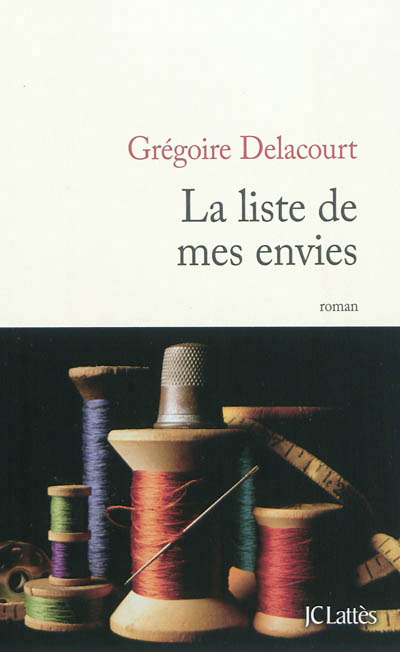

Grégoire Delacourt

On ne voyait que le bonheur

-

Grégoire Delacourt

On ne voyait que le bonheur

JC Lattès

20/08/2014

360 pages, 19 €

-

Chronique de

Véronique Marchand

Librairie Le Failler (Rennes) - ❤ Lu et conseillé par 18 libraire(s)

✒ Véronique Marchand

(Librairie Le Failler, Rennes)

Dans la vie d’un écrivain, il y a toujours un livre où l’auteur s’autorise à ouvrir des portes qu’il avait jusque-là soigneusement laissé fermées, à transgresser certains de ses propres interdits, à affronter ses peurs et ses démons. C’est exactement ce qu’a fait Grégoire Delacourt dans ce magnifique roman.

Que vaut une existence humaine ? Aime-t-on assez les gens qui nous sont les plus proches ? Est-on toujours à la hauteur ? Voilà quelques-unes des questions que soulève ce roman bouleversant et que Grégoire Delacourt tente d’éclaircir. Attention : ce texte est dur ! Très dur, grave et dérangeant, du moins dans la première partie. J’avoue avoir eu envie d’arrêter la lecture tant il me perturbait, mais je ne regrette pas d’avoir combattu mes appréhensions parce que cette histoire, qui débute dans le drame, se termine sur une sublime note d’amour et de pardon. Comme vous peut-être, je lis aussi pour être transpercée par des émotions, être transportée au-delà de moi-même, aux frontières de ce que je ne sais pas ou ne peux pas exprimer, pour combattre des frayeurs enfouies. On ne voyait que le bonheur parle de nos vies, de nos drames secrets, des deuils que nous ne ferons jamais, avec élégance et beaucoup de tendresse.

Page — Vous abordiez déjà, dans L’Écrivain de la famille, ce noyau familial si douloureux. On a le sentiment que ce roman est irrigué d’éléments venant des profondeurs de votre intimité. Êtes-vous d’accord ?

Grégoire Delacourt — Vous avez raison. C’est un texte qui était en moi depuis très longtemps. Il y a eu le préambule de L’Écrivain de la famille (Le Livre de Poche) mais celui-ci attendait pour venir au monde un déclic. Or, ce déclic s’est déclenché lorsque j’ai appris la mort imminente de mon père. Je me suis immédiatement mis à écrire, en me disant : il n’y a plus de pudeur qui tienne, je dois essayer de comprendre, de fouiller des recoins où je n’avais encore jamais eu l’audace de m’aventurer. Le livre ne raconte pas l’histoire de mon père, il raconte toutes les histoires, ou cette histoire unique et universelle : d’où vient-on ? Où va-t-on ? Qu’est-ce qu’on nous a transmis ? L’histoire de ce seuil enfin franchi, je la raconte à travers le parcours d’un fils et la nature de ses relations avec son père. Je parle de la difficulté qu’il y a à être un père quand on n’est pas un fils tout à fait terminé. C’est un livre où je dévoile des choses très personnelles, dans le sens où apparaissent des personnes qui me sont proches, qui m’accompagnent et que je dépeins sans complaisance.

Page — C’est une histoire très grave. Dans la première partie du roman on est entraîné dans la même spirale que celle qui emporte le narrateur et conduit celui-ci… en enfer !

G. D. — Une sorte d’enfer, en tout cas… Cette spirale, elle tente de répondre à l’interrogation qui hante le narrateur, assureur d’une quarantaine d’années, dont le métier consiste à indemniser ses clients, parfois dévastés par la perte d’un être cher. Dans ces conditions, la question du prix de la vie se pose presque naturellement. Quelle valeur a une vie et, au-delà, quelle est la valeur de la relation qu’il entretient avec ceux qui lui sont le plus proche et que, indubitablement, il aime ? Il prend conscience de tout ce qu’il a reçu, de tous ces témoignages d’amour dont il est le dépositaire, et il se demande si l’on peut refuser un tel héritage du vivant de quelqu’un. Nos parents nous transmettent forcément des choses dont nous ne voulons pas. Comment se défaire de ces héritages ? Le personnage en vient ensuite, selon un processus parfaitement logique, à se demander quelle attitude adopter si sa vie lui déplaît… Que faire d’une vie dont on ne veut plus ?

Page — Le deuxième volet raconte sa reconstruction…

G. D. — Oui, au terme d’un exil qui le voit partir au Mexique. Cette terre inconnue, c’est pour lui l’opportunité de réécrire son histoire. Il se lie d’amitié avec un garçon passionné de foot et dont le rêve est de devenir gardien de but. En fait de gardien, c’est une vraie passoire. Le narrateur – que la plupart des Mexicains prennent pour un fou en se demandant ce qu’un Français est venu faire ici – se dit qu’un fou et une passoire sont nécessairement faits pour s’entendre. Ils se soutiennent l’un l’autre, lui dans sa mue vers une sérénité nouvelle, l’adolescent dans la découverte de ce qu’il est. Durant son exil, le personnage réinvente un langage, il tente de voir en lui ce qu’il a de beau, ce qui a en lui de la valeur. Alors il décide de baser désormais son existence sur ces valeurs dont il se sait habité.

Page — La troisième partie du livre se compose du journal intime d’une adolescente qui, elle aussi, revient de loin, et dont on suit le lent cheminement vers une forme de pardon.

G. D. — La troisième partie, c’est la reconstruction. Laquelle ne peut advenir que dans la mesure où l’on accepte d’essayer de réparer ce qui a été détruit. Cela implique d’aller vers le responsable de la destruction… L’adolescence est une période, peut-être la seule, où l’on est capable d’entreprendre une telle démarche. L’individu est alors en mouvement, il est comme une peinture qui sèche et que l’on peut encore modifier. Cette jeune fille qui confie son histoire à son journal intime est en quête d’une forme de renaissance : elle prend progressivement conscience de son pouvoir extraordinaire. Ce pouvoir, que partagent tous les adolescents, c’est la faculté de pardonner. Pardonner est un mot très fort, je m’en rends compte en le prononçant. J’aimerais, justement, que ce soit le terme qui corresponde au chemin parcouru par l’adolescente, qui tente de se reconstruire au moins autant qu’elle s’efforce de reconstruire l’existence de quelques-uns de ses proches. Je crois que chacun d’entre nous a possédé, à l’adolescence, cette possibilité de pardonner et de se reconstruire. Une fois adulte, les choses deviennent plus compliquées, on s’est fossilisé, on a fait des choix que l’on doit dorénavant assumer. Pour ma part, je suis nostalgique de cette période de ma vie, au cours de laquelle j’ai peut-être raté des choses, où, sans doute, j’aurais pu infléchir des situations, faciliter la rencontre de gens qui n’attendaient que ça, mais l’ignoraient, ou, au contraire, leur éviter de perdre leur temps. J’ai ressenti un immense plaisir à décrire la trajectoire de cette renaissance, à parler d’un amour qui touche à l’absolu puisqu’il ne demande rien en échange.

Page — Comment êtes-vous sorti de l’écriture de ce roman ?

G. D. — En suis-je sorti ? Je ne le crois pas. J’y ai passé beaucoup de temps. Je sais que celui-là est singulier, car je sentais, tout en progressant dans sa rédaction, qu’il touchait en moi des choses que, forcément, mes futurs lecteurs ressentiraient à leur tour. Chacun de nous a été confronté à l’épreuve d’un décès, chacun de nous a dû affronter des peurs plus ou moins grandes, chacun de nous a bousculé ceux qu’il aimait… toutes ces choses qui constituent nos histoires d’amour familiales forment la matière de mon roman. Je parlais de mon père tout à l’heure. Je veux dire encore, à son sujet, qu’il aura eu l’élégance – une élégance aux allures de formidable pied de nez – de mourir à la seconde où le livre a été terminé. Ce roman est en réalité, au-delà des apparences, très joyeux. Il est le récit de cette longue traversée débouchant sur nos retrouvailles. Je voulais raconter une grande histoire d’amour familiale, au sens le plus large ; je voulais parler des liens, du bien prodigieux que l’on a la possibilité d’accomplir, à condition d’en ressentir l’envie, en direction de ses proches. Encore une fois, c’est un livre dont j’ai du mal à parler parce que je n’en suis pas complètement sorti.