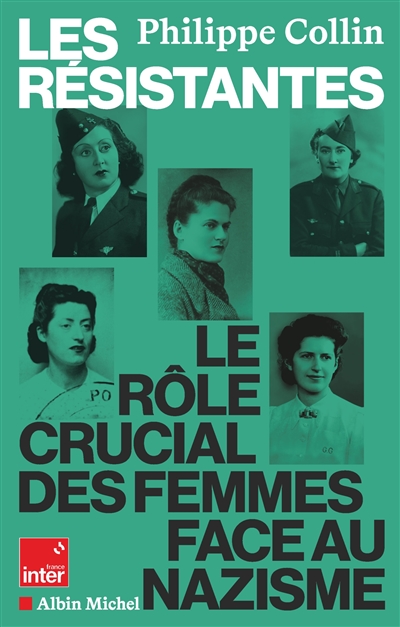

Philippe Collin, vous avez publié plusieurs podcasts et ouvrages sur des personnages célèbres du XXe siècle. Pourquoi, pour évoquer la Résistance, n’avez-vous pas évoqué une grande figure historique et choisi de mettre en lumière cinq profils de femmes restées relativement dans l’ombre des livres d’Histoire ?

Philippe Collin – Nous voulions mettre en scène un récit choral pour faire apparaître les spécificités féminines de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Un destin unique n’aurait pas suffi à incarner l’ensemble de cette histoire assez méconnue hors de l’université. Quand on évoque les femmes dans la Résistance, elles sont souvent réduites à une poignée de clichés romantiques : celui d’une jeune agente de liaison à vélo ou d’une combattante qui pose avec sa mitraillette en bandoulière. Ces clichés sont si tenaces que les femmes sont longtemps restées invisibles dans l’histoire de la Résistance française. Dans l’imaginaire populaire, la lutte contre le régime de Vichy et les nazis semblent cantonnée à une affaire d’hommes. Or c’est aussi une histoire féminine. Et puis découvrir ces cinq destins, c’est se laisser emporter par un tourbillon où se mêlent le courage, la peur, la fraternité et la liberté.

Ces cinq personnages ont des parcours très différents. Comment s’est fait votre choix et quels sont leurs points communs ainsi que leurs singularités ?

P. C. – Nous voulions que ces cinq femmes incarnent la société française dans son ensemble et dans sa diversité. C’était très important pour nous. Dans ce casting de résistantes, vous croisez toutes les classes sociales, toutes les sensibilités politiques, différentes cultures religieuses : elles sont à l’image de la nation, une communauté hétéroclite qui se retrouve autour de valeurs communes qui sont la dignité humaine, la justice sociale et la démocratie, en un mot, la République.

Vous illustrez le double combat auquel ces femmes doivent faire face : comment se battre à la fois contre les ennemis de la France mais également contre le patriarcat et quelle force intellectuelle leur faut-il ?

P. C. – Oui, cet engagement féminin dans la Résistance face aux nazis paraît d’autant plus remarquable qu’il impliquait alors une double transgression. Il fallait enfreindre l’ordre imposé par Vichy et les autorités allemandes (risque partagé avec les hommes qui choisissaient d’entrer en résistance), et remettre en cause leur fonction dans une société française éminemment rigide et inégale. Ces femmes ont défendu la nation alors même qu’elles n’avaient pas le droit de vote, qu’elles étaient considérées comme n’ayant pas atteint la majorité d’un point de vue civique. Elles ont défié la place assignée à leur genre, un défi supplémentaire que les hommes n’ont pas eu à affronter.

Dans Le Barman du Ritz, vous évoquez des figures troubles côtoyant l’occupant allemand tout en s’achetant une bonne conscience. Ici, ces femmes font rapidement le choix inverse. Comment peut-on expliquer le grand écart entre ces différents comportements ?

P. C. – Toutes ces femmes ont agi soit au nom du patriotisme, différent du nationalisme, soit au nom des valeurs humaines et il est vrai très précocement. Un peu comme un instinct, à la manière de Blanche Auzello dans Le Barman du Ritz. Une réaction antinazie qui vient des tripes. Et il apparaît par ailleurs que dans au moins trois de ces cinq destins de résistantes, chez Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Lucie Aubrac et Mila Racine, une conscience politique acquise avant la guerre a profondément joué dans leur engagement.

Comment le combat de ces femmes remarquables peut-il résonner dans la société d’aujourd’hui, notamment en ces moments de contexte géopolitique extrêmement tendu ?

P. C. – L’espoir que nous offrent ces cinq femmes, c’est leur réaction immédiate face à l’occupant nazi, leur courage et leur esprit de fraternité. On s’aperçoit que dans les pires moments de l’Histoire, des femmes et des hommes se dressent pour défendre des valeurs qui nous définissent en tant qu’êtres humains. Les nazis ne sont pas parvenus à détruire cette force, un peu comme la petite bonté que l’on croise dans Vie et destin de Vassili Grossman. Nous devons prendre le temps d’écouter ce que ces cinq femmes ont encore à nous dire aujourd’hui : elles sont des veilleuses dans la nuit.

Comme il l’avait fait pour son ouvrage sur Léon Blum, Philippe Collin adapte son podcast publié en 2023. Il livre un récit polyphonique mettant le focus sur cinq femmes de la Résistance, deux véritables icônes, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Lucie Aubrac, et trois plus méconnues, Renée Davelly, Simone Mathieu et Mila Racine. Comme à son habitude, le journaliste s’est entouré d’éminents spécialistes de la période ‒ Éric Alary, Frédérique Neau-Dufour ou Olivier Wieviorka pour n’en citer que quelques-uns ‒ afin de mettre en lumière ces différents profils féminins et leur rôle crucial dans les opérations secrètes qui ont permis de libérer la France de l’occupant nazi.