Littérature française

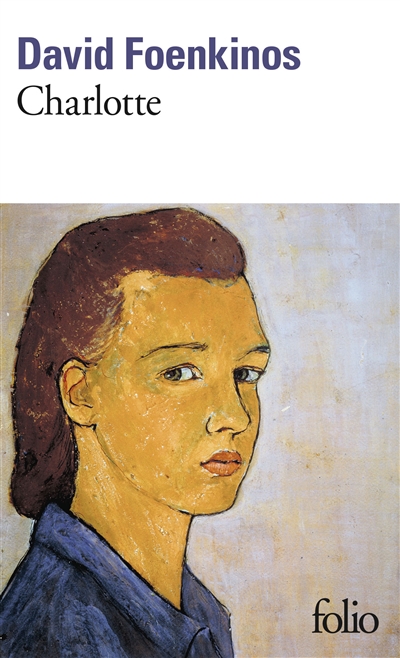

David Foenkinos

Charlotte

-

David Foenkinos

Charlotte

Gallimard

21/08/2014

224 pages, 18,50 €

-

Chronique de

Olivier Badoy

Librairie des Cordeliers (Romans-sur-Isère) - ❤ Lu et conseillé par 44 libraire(s)

✒ Olivier Badoy

(Librairie des Cordeliers, Romans-sur-Isère)

David Foenkinos entretient une familiarité ancienne avec le succès. Ses romans, empreints de légèreté sentimentale, plongent au cœur de nos vies affectives. Avec Charlotte, il change de registre, signant un roman choc d’une finesse et d’une sincérité rares.

Charlotte Salomon fait partie du quotidien de David Foenkinos depuis pas mal d’années, depuis cette exposition où, face à l’œuvre de cette artiste, il s’est trouvé confronté à sa part secrète. Près de dix années auront été nécessaires à la maturation de ce livre, enfanté au terme de patientes fouilles intimes et d’une enquête personnelle sur les traces de l’artiste. Enfant mélancolique et solitaire, souvent « en vacances d’elle-même », fine connaisseuse des allées du cimetière où sa tante et sa mère reposent, jeune fille sauvage et introvertie, Charlotte Salomon est une artiste précoce et surdouée, admise à l’Académie des Beaux-Arts de Berlin alors que seulement 1 % de juifs étaient autorisés à s’y inscrire. Elle connaîtra la frustration suprême de se voir refuser le premier prix et sera forcée de grandir sur un mensonge familial. La peinture lui offrira néanmoins la possibilité de se reconstruire en redistribuant les rôles. Parce qu’à cette époque, il ne s’agissait pas seulement de survivre à ses propres démons, mais également à ceux du monde entier. Seul Alfred ou Alexander lui offriront les parenthèses qu’elle était en droit d’espérer. Comment ne pas lire Charlotte ?

Page — Lorsque que l’on commence la lecture de Charlotte, une foule de questions surgissent d’emblée. Pourquoi cette histoire ? Depuis combien de temps l’auteur voulait-il l’écrire ? D’où lui vient cette attirance pour une artiste méconnue ? Toutes ces interrogations finissent toutefois par trouver leurs réponses. Dans la mesure où l’on a l’habitude de vous voir arpenter les territoires plus légers de la comédie, avez-vous ressenti la nécessité d’éclaircir le plus possible votre démarche inédite en intervenant ainsi auprès du lecteur ?

David Foenkinos — Cette histoire est le fruit d’un coup de foudre. Celui que j’ai ressenti en découvrant l’œuvre de Charlotte Salomon, il y a huit ans, à Paris. J’ai été bouleversé par son travail, et sa vie bien sûr. Ce sentiment ne m’a jamais quitté, devenant obsessionnel. J’ai tout de suite essayé d’écrire ce livre, avant de l’abandonner. De le reprendre. Et de l’abandonner plusieurs fois encore. Je devais faire des recherches, car il existe peu de documents sur elle. Marcher sur tous les lieux de sa vie. Retrouver des témoins. Et, surtout, savoir comment écrire ce livre. C’est ce qui a pris toutes ces années. Dans plusieurs de mes romans, je faisais allusion à elle. Elle ne me quittait jamais. J’ai voulu aussi raconter cela. L’étrangeté d’une passion qui ne s’atténue pas et les questions d’un auteur concernant un sujet qui le hante, le dépasse parfois. Quand je parle de ça, je ne cherche pas à me justifier, car tout auteur est libre. J’ai écrit ce livre avec le sentiment d’une nécessité totale, sans me demander ce qu’en penseraient mes lecteurs. Je me suis posé des questions tout le temps, pendant des années, sur la manière d’écrire ce livre. J’ai ressenti le besoin, à un moment, de raconter l’origine de ce projet. Au fond, il y a trois niveaux dans le roman : l’histoire de Charlotte, la description de son œuvre et mes recherches ou mes sentiments la concernant. Chaque phrase a été soumise à une hésitation, pour aboutir à un choix.

Page — Par ces interventions, vous vous livrez à nous comme dans aucun autre de vos romans. Très vite, le lecteur mesure l’importance que Charlotte Salomon a dans votre vie, sans vraiment comprendre la raison de cette obsession, ce qui renforce l’intérêt qu’il éprouve à l’égard de votre enquête. Vous allez sur les lieux marquants de sa vie : sa maison, son école, l’appartement de Paula à Berlin, ou le cabinet du docteur Moridis et la résidence de Ottilie Moore, à Villefranche-sur-Mer. Pourquoi était-ce si essentiel pour vous de marcher sur ses pas ?

D. F. — Il est difficile de comprendre les obsessions des autres. Et peut-être que ce n’est pas plus mal qu’elles demeurent une sorte de mystère. J’essaye de décrire mon amour pour Charlotte, mais il y a une part étrange que j’esquisse. Il est finalement compliqué de savoir pourquoi une attirance est si puissante. J’ai ressenti le besoin, au bout d’un moment, de me rendre sur tous les lieux de sa vie. Mais j’ai mis du temps avant de pouvoir le faire. Je tournais autour, sans pouvoir y aller. Pour écrire le livre, il fallait pourtant ce rapport physique. Aller dans son école fut un moment très fort à mes yeux. Je pouvais voir le décor de son enfance. J’ai le sentiment que les lieux comportent une forme de mémoire. Je pouvais mieux saisir aussi les sensations de Charlotte en restant le soir à observer la mer sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer.

Page — Si les gens qui vous accueillent sont chaleureux la plupart du temps, comment expliquez-vous les réactions parfois violentes et le manque de coopération de certaines personnes, lorsque, à votre arrivée, vous leur expliquiez votre démarche ?

D. F. — C’est aussi mon choix de raconter ce qui me semble important. J’aurais pu y retourner et raconter autre chose. Mais j’ai été marqué par cette hostilité sur deux des lieux de sa vie. Deux hostilités liées à des raisons différentes. C’était assez révélateur de la bêtise et de la brutalité qui survivent aux blessures de l’Histoire. Mais l’essentiel, pour moi, est ailleurs.

Page — À son retour du camp de Gurs, encouragée par le docteur Moridis, Charlotte Salomon comprend qu’elle doit peindre. C’est une évidence. Elle doit tout reconstruire, tout créer et faire en sorte que « les protagonistes de sa vie deviennent des personnages ». N’avez-vous pas le sentiment d’avoir fait la même chose avec Charlotte Salomon en écrivant ce livre ? N’était-ce pas finalement le meilleur moyen de vous rapprocher d’elle ?

D. F. — C’est très juste. Un ami m’a dit qu’écrire ce livre était une façon de la rencontrer. J’ai voulu appeler le livre Charlotte, car elle fait partie de ma vie, dans une sorte de tutoiement entre les époques. Je me rapproche d’elle et je vais tout faire pour qu’on la découvre. Les premiers retours sur le livre me touchent en ce sens : les lecteurs veulent voir son œuvre.

Page — Par sa forme, un sentiment d’urgence émane de ce texte construit comme un long chant lyrique. Cette « nécessité d’aller à la ligne pour respirer » n’altère en rien la fluidité de l’ensemble. Au contraire, votre obsession devient, le temps de la lecture, celle du lecteur. Souhaitiez-vous qu’il prenne à son tour fait et cause pour Charlotte Salomon ? Que votre fascination déborde et fasse écho ?

D. F. — Merci beaucoup. J’ai mis des années à ne pas savoir comment écrire ce livre, jusqu’au moment où la forme est devenue une évidence. J’ai rendu visite aux maquettistes de Gallimard pour savoir comment je pouvais construire le livre et je me suis soumis à la contrainte de soixante-treize signes par ligne. Et c’est une contrainte qui m’a libéré, paradoxalement. J’ai pu trouver le rythme, et une forme d’épure. C’est le rythme lancinant de l’obsession. J’avais peur que cela gêne la lecture, ou rebute, mais au fond peu importe : je ne pouvais pas écrire le livre autrement. C’était la seule forme possible pour tenter d’exprimer ce que je ressentais vis-à-vis de Charlotte.

Page — Après avoir découvert par hasard le travail de Charlotte Salomon lors d’une des rares expositions qui lui ont été consacrées, vous prononcez cette phrase, à la fois belle et brutale : « j’étais un pays occupé ». Maintenant que Charlotte est écrit et qu’il sera sans nul doute un des événements marquants de cette rentrée littéraire, vous sentez-vous libéré, voire apaisé ?

D. F. — Oui, c’est vrai. Je me sens soulagé. Et heureux d’avoir pu enfin écrire ce livre qui est en moi depuis si longtemps. Et heureux de ces premiers lecteurs qui découvrent Charlotte. Désormais, je vais pouvoir continuer à lui consacrer du temps, tout en étant délivré de quelque chose qui m’a longtemps hanté.