Quinze ans après Zulu, vous êtes de retour en Afrique du Sud, dans une région qui donne le titre de votre roman. Pourquoi ce lieu vous est-il si particulier ?

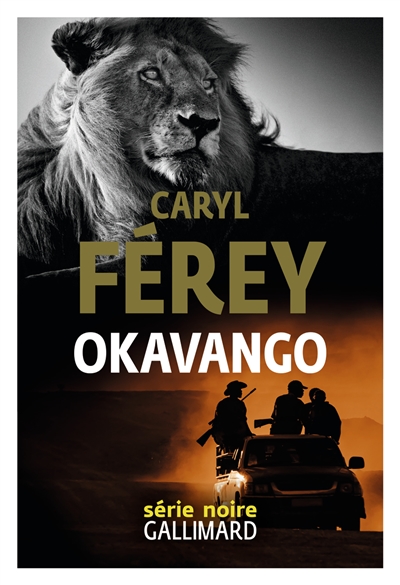

Caryl Férey J’adore l’Afrique australe et, en découvrant qu’une guerre en Angola avait eu lieu à la fin des années 1980 au milieu des animaux sauvages, c’était comme un concentré de l’absurdité du genre humain ‒ des tanks parmi les éléphants, on touche le fond, non ? Et puis il y a la KaZa, la plus grande réserve animalière au monde ‒ grande comme la Suède et à cheval sur la Namibie, l’Angola, le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana. C’est une idée de Mandela : puisqu’il y a des guerres de frontières dans la région, pourquoi ne pas créer un vaste territoire pour les animaux, avec des corridors de migration afin qu’ils puissent, à la saison sèche, suivre l’eau jusqu’au delta de l’Okavango ‒ le seule fleuve au monde à se jeter dans la terre. Au final, les cinq pays concernés ont réussi à se mettre d’accord pour que cette idée prenne forme. Comme disent les rangers locaux, les animaux n’ont pas de passeport.

Enfant, vous vouliez devenir « tueur de braconniers ». D’où vient cette « vocation » ?

C. F. J’ai été très choqué, vers l’âge de 6 ans, par un documentaire animalier expliquant que le dernier guépard d’Asie avait été tué par un braconnier. L’idée qu’un tel animal puisse disparaître m’était et m’est toujours insupportable. Ajoutez la série Daktari et j’étais de (petite) taille à affronter la bêtise de notre espèce, capable du meilleur (Mandela) comme du pire (les mafias du braconnage).

Vous intégrez vos personnages dans un contexte très documenté. Pensez-vous que ces pays pourront surmonter le poids de l’héritage colonial ?

C. F. Bizarrement, oui. Quand vous discutez avec les locaux (toutes ethnies confondues), ils n’en veulent ni aux Allemands (génocide du peuple Herrero) ni aux Sud-africains (apartheid) : « c’était avant », disent-ils. Ce qui les intéresse, c’est le présent. Survivre est un sport national en Afrique, leur pouvoir de résilience est plus fort qu’en Occident où le passé a un autre poids – sans doute à cause de la mémoire écrite et non orale.

Parlez-nous de Solanah, l’étonnante héroïne de ce roman.

C. F. Je ne voulais pas d’un rapport de force femme noire/homme blanc tout-puissant. J’ai bien sûr rencontré des rangers mais ceux du Botswana (comme Solanah) ont le droit de « tirer à vue au moindre soupçon de braconnage » ; d’une certaine manière, elle est plus dangereuse que John, le propriétaire de la réserve où on découvre le corps. C’était une façon de revoir le rapport homme-femme, d’évoquer la condition de la femme en Afrique australe, qui doit se battre doublement. Y compris contre des mafias équipées comme les mercenaires de Wagner.

En quoi vous sentez vous proche de John Latham ?

C. F. Je me sens proche sur certains points, d’autres non, liés à son passé et à sa réaction. Ce qui est sûr, c’est que j’ai essayé de créer la réserve privée (des animaux enfermés donc, même s’il s’agit d’un assez grand territoire) la plus « juste » qui soit, à savoir comprenant des humains collaborant autour du projet de vivre ensemble. C’est la seule issue possible : cohabiter. Ou alors on aura des zoos géants que sont les réserves animalières. C’est mieux que rien mais je crois que nous devons réapprendre à vivre avec les autres animaux ‒ j’y inclus les êtres humains. Ce n’est pas facile, il y a souvent des heurts mais les pires conflits ont lieu entre êtres humains. Et, partout où le monde sauvage existe encore, les autochtones savent vivre en respectant les animaux locaux. Ils ne font pas de la chasse aux trophées ou de la revente. Mon rêve serait de créer Wild Bunch ‒ ce qui donnerait un sens à ma vie ‒ et y mourir en paix.

L’écriture de ce roman a-t-elle été éprouvante?

C. F. Le plus éprouvant a été de mesurer l’ampleur du business lié au braconnage : puisqu’il y a une « bourse faunique », la logique capitaliste voudrait que les animaux sauvages « cotés » soient tués jusqu’aux derniers. Cette idée m’est insupportable puisque ces animaux sont aussi notre liberté. Tout est lié, c’est certain. Des gens sur terre n’aiment pas la nature : je les plains, sans compassion. Après, sans révéler quoi que ce soit du roman, on se doute qu’après tant de carnages, les braconniers d’Okavango vont passer un sale quart d’heure. C’est ma vengeance d’enfant qui ressurgit comme un croco du fleuve. Je ne veux pas que cette colère me contamine, alors je l’expulse en essayant d’éclairer les lecteurs. C’est la lumière qui m’intéresse, pas la pulsion de mort.

Dans la réserve privée Wild Bunch, les animaux sauvages sont protégés par un arsenal technologique mis en place par John Latham, un misanthrope fortuné défenseur de la nature. Malgré ses efforts, les incursions des braconniers se multiplient. Face à ces hommes sans scrupules, une poignée de rangers sillonne des milliers d’hectares. Parmi eux, Solanah Betwase, carrure imposante et détermination sans faille, commence une enquête suite à la découverte, sur les terres de Latham, du cadavre d’un jeune pisteur mutilé. Intrigues, rebondissements : Caryl Férey nous offre un polar au rythme implacable, un plaidoyer pour la faune menacée, humanité incluse, par la cupidité de quelques trafiquants.