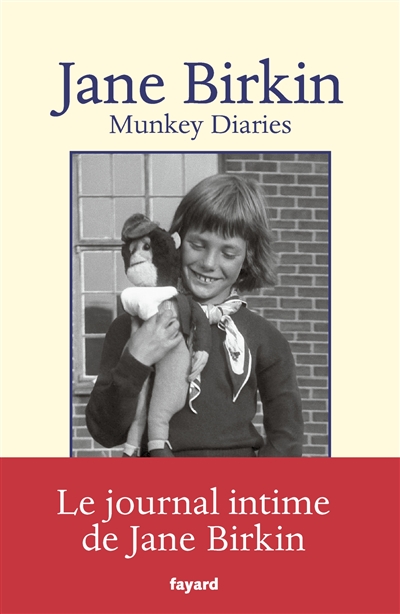

S'il fallait choisir un mot, pour parler de Jane Birkin, il me semble que celui d'icône serait des plus adéquats. L'icône Jane qui traverse les générations. Qui ne connaît pas Jane Birkin ? Et pourtant, à la lecture de ce Munkey Diaries, vous découvrirez qu'au fond, non, vous ne connaissez pas vraiment Jane Birkin. Vous ne connaissez pas la fragilité, les doutes permanents, l'excès, l'impulsivité. Pas plus que la peur de dormir seule, l'angoisse de ne pas être aimée, la terreur de ne plus l'être. C'est tout cela que lirez. D'une délicieuse impudeur, Jane Birkin n'élude rien, ne cache rien, ne ment pas. Il n'est jamais question de se mettre en valeur, il est juste question d'une vie, de ses joies, ses peines, ses amours, immenses. À la lecture, on se surprend à sourire, à rire même. La voix de l'actrice nous enveloppe, son ton si particulier, son immanquable accent au charme fou. Tout y est, et plus encore.

PAGE — Première question, toute simple : la publication de vos journaux est le fruit d’un long travail, avec de nombreuses hésitations, comment vous sentez-vous maintenant que le livre est entre les mains des lecteurs ?

Jane Birkin — Nettement mieux maintenant qu’il y a un mois quand il est sorti. C’est très angoissant quand même. Et d’une manière très différente que pour Oh! Pardon tu dormais… qui était une pièce de théâtre (Albin Michel) ou pour le film Boxes pour lequel j’ai écrit le scénario mais où le texte était interprété par des acteurs. Ce n’était pas aussi proche de moi, pas avec autant d’évidences qu’avec ces journaux. Là, ce sont les textes écrits à 12 ans, un peu naïvement et donc l’impression de se montrer complètement à poil. Il n’y a qu’avec des journaux que ça peut être aussi fort. Parce qu’un souvenir, que vous mettez dans un roman par exemple, vous le traficotez comme vous voulez. Mais là, c’est un journal. Je n’ai pas coupé, je n’ai pas éludé. Par exemple, le manque de lucidité sur ma fille Kate, quand elle dit que son père est John Barry, c’était essentiel. Essentiel que l’on parle de son père, que l’on dise qui il était. Seulement, à l’époque, je ne voulais pas que Serge soit blessé, et à la relecture, c’est devenu évident. Mais je n’ai pas changé ça. Parce que c’était comme ça. J’ai changé quelques noms, j’ai enlevé certaines choses qui pouvaient sembler trop blessantes, tout en me demandant si je n’aurais pas dû en enlever davantage. Parce qu’aussi, on se rend compte que l’œil de notre époque n’est pas le même. Je me suis aussi rendu compte en relisant les journaux, en travaillant dessus, que je n’étais pas la personne indépendante que j’aurais voulu être. Tout ça n’est pas rien.

P. — C’est ce qui explique en partie votre hésitation à les publier ?

J. B. — Pendant un long moment je ne voulais pas que ça sorte, du tout. Il y a eu des moments de grands froids, dus à mon manque de caractère. Je ne m’aimais pas du tout. Alors me mettre en péril devant les Français que j’aime tant, qui m’ont aimée aussi, je crois, tout à coup, alors que j’avais bénéficié d’une toute autre image, je trouvais ça horriblement dangereux. Et puis il y avait la peur des réactions de mes proches, des gens qui sont près de moi. Parce que, justement, je n’ai ni menti, ni transformé. S’il s’agissait de rendre tout plus gentil, plus mièvre, ça aurait été sans intérêt. Tout le monde a tout dit, sur moi, sur Serge, sur cette époque-là, au moins. Là, ça vient de moi.

P. — Et qu’est-ce qui vous a finalement décidée à les publier ?

J. B. — J’étais très encouragée par mon frère, qui me lisait en anglais et me disait « c’est tellement drôle, c’est tellement comme toi ». Et puis ma meilleure copine, Gabrielle, me disait ça aussi. Avec ces deux personnes-là qui étaient les seules à avoir lu, pendant un moment j’ai pensé que c’était une bonne chose de le faire. Et puis, tout de suite après, prise de panique, je ne voulais plus que ça sorte. J’ai appelé Sophie de Closets mon éditrice : « Allez, on oublie tout, non ? »… (rires).

À un moment donné, la vie était un peu plus clémente, les choses étaient moins difficiles à vivre. Je me suis dit, peut-être que si j’insère des commentaires, en plus, comme des notes pour remplir les trous, les ellipses, alors je pourrais donner un sens à l’ensemble.

P. — Vous parliez de votre amie Gabrielle (Crawford), c’est elle qui a entrepris de lire et retranscrire vos journaux. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce travail-là ?

J. B. — C’est elle qui a eu la patience de fouiller dans une malle où j’avais tous ces carnets d’écoliers. Comme elle est anglaise, elle a décrypté mon orthographe, parce qu’il faut savoir que je suis complètement dyslexique. Elle a enregistré avec un dictaphone les textes en anglais, c’est-à-dire ceux jusqu’à ma rencontre avec Jacques Doillon où le texte passe en français. Ensuite j’ai corrigé, j’ai trouvé des choses assez drôles, j’en avais oublié beaucoup d’autres. Il a fallu traduire en français, et la première traduction était celle d’un jeune homme brillant mais ça ne fonctionnait pas. J’ai envoyé une page à Charlotte (Gainsbourg, NDLR) et elle m’a dit « c’est très drôle, mais ce n’est pas toi ». Il y a eu une deuxième traduction mais je m’exaspérais tout le temps des longueurs en français. J’ai fini par dire à mon éditrice que le mieux serait de retravailler un peu pour que le texte ressemble aussi à ma façon de parler.

P. — Quel regard avez-vous eu en vous relisant, sur l’enfant, puis la jeune femme que vous étiez ?

J. B. — Sur l’enfant c’était plutôt agréable, c’était drôle tout ce côté dramatique avec les larmes sur les pages du cahier, la complaisance dans la mélancolie, comme on exagère tout, à l’internat, la nullité des journées, les filles entre elles… Sur l’adulte c’était plus difficile mais intéressant, aussi, de comprendre les choses, John, Serge et puis Jacques.

P. — Dernière question, celle de la libraire, on évoquait ensemble vos bibliothèques qui débordent ; si vous ne deviez emmener qu’un seul livre sur une île déserte, lequel choisiriez-vous ?

J. B. — J’ai envie de dire tout Proust. J’ai toujours lu la même chose : Swann, alors ça donnerait l’opportunité de rattraper le tout, et ça donne rudement envie !