Jeunesse

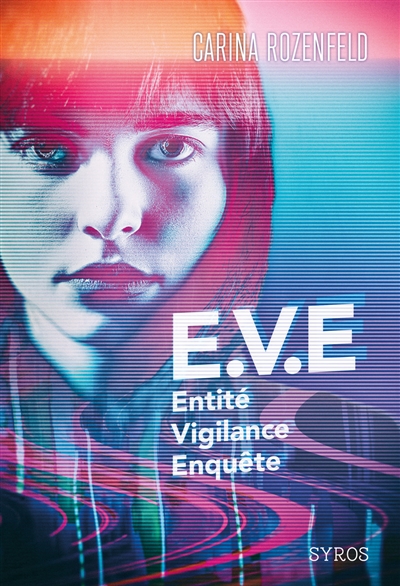

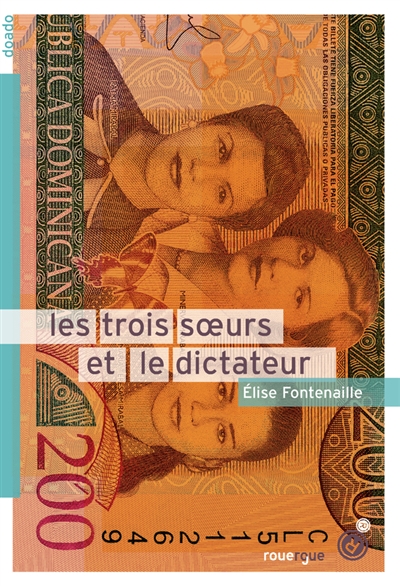

Élise Fontenaille

Les Trois Sœurs et le dictateur

-

Élise Fontenaille

Les Trois Sœurs et le dictateur

Le Rouergue

08/01/2014

80 pages, 8,70 €

-

Chronique de

Valeria Guédra

- ❤ Lu et conseillé par 16 libraire(s)

✒ Valeria Guédra

( , )

Le nouveau roman d’Élise Fontenaille raconte l’histoire de Mina, lancée sur les traces de ses origines dominicaines. L’adolescente part à la rencontre des sœurs Mirabal, figures emblématiques de la lutte contre l’oppression du dictateur Trujillo qui, dans les années 1960, régnasur ses compatriotes d’une main de fer.

Mina, adolescente américaine de 16 ans, reçoit la visite inattendue de son cousin Antonio. Celui-ci lui propose de faire un voyage en République dominicaine afin de découvrir ses origines. Son père ne lui a jamais parlé de sa famille, un sujet douloureux pour lui. Elle y fait la rencontre de sa grand-tante, Adela, qui lui raconte l’incroyable histoire de ses sœurs, et lui dévoile le passé de sa grand-mère Minerva. Dans les années 1960, les sœurs de la famille Mirabal n’ont pas hésité à s’opposer à la dictature de Trujillo. Ce dernier commandita leur assassinat le 25 novembre 1960. Le combat des trois sœurs contre l’oppression restera à jamais gravé dans les mémoires des habitants de la République dominicaine. Pour leur rendre hommage, cette date a été proclamée Journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes. C’est avec brio que le dernier roman d’Élise Fontenaille évoque le destin tragique des sœurs Mirabal, un exemple de courage face à l’une des plus grandes dictatures de l’époque.

Page — Après Le Garçon qui volait des avions (Le Rouergue, 2011), inspiré de la véritable histoire de Colton Harris-Moore, votre nouveau roman nous emmène en République dominicaine à la découverte de l’histoire des sœurs Mirabal. Comment vous est venue l’idée d’écrire ce roman, également inspiré de faits réels ?

Élise Fontenaille — Il y a un an, j’ai été invitée en République dominicaine à l’occasion du 25 novembre (journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes) en raison de deux de mes livres récents qui abordent ce thème : Les Disparues de Vancouver (Grasset), et L’Homme qui haïssait les femmes (Grasset). Je ne connaissais pas l’origine de cette journée (l’assassinat des sœurs Mirabal, trois jeunes femmes dominicaines, le 25 novembre 1960), pourtant, vingt ans plus tôt, j’avais lu dans Le Monde un article à leur sujet qui m’avait beaucoup marquée. Et là, sur place, j’ai découvert les détails de l’histoire. Les personnes à l’origine de mon invitation m’ont amenée dans la maison natale des trois héroïnes, où nous ne pensions trouver personne, mais qui était, ce jour-là, remplie des descendants, dont leur sœur survivante, Adela, dite Dédé, et toute la famille rassemblée pour célébrer ce triste anniversaire. Ils nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur.

Page — Mina, la jeune héroïne de votre roman, découvre ses origines avec surprise. En effet, son père avait gardé pour lui ce douloureux secret. Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire à travers la voix d’une adolescente ?

É. F. — Dans la maison, j’ai discuté avec les petits-enfants des trois sœurs – et de la quatrième, Adela –, qui ont entre 16 et 18 ans et poursuivent leurs études aux États-Unis. Leur gentillesse, leur force de caractère m’ont impressionnée. La ressemblance qui existe entre Minerva et l’une de ses petites-filles est incroyable ; voir cela était comme un voyage dans le passé. J’ai fait la connaissance de gens simples, courageux, bienveillants, à la hauteur de leurs grand-tantes et grand-mères. Il est devenu évident qu’il fallait raconter l’histoire de cette façon, c’est-à-dire par la voix d’une jeune fille. Cela rendait la narration plus vivante, plus contemporaine et plus proche de mes lecteurs.

Page — Tout comme moi, certains lecteurs de votre récit apprendront que le 25 novembre 1960, le jour de l’assassinat des sœurs Mirabal – qui fut directement organisé par le dictateur Trujillo –, est devenu la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Ce roman est-il une façon de leur rendre hommage ?

É. F. — Bien sûr ! J’ai écrit ce roman pour leur rendre hommage avant tout ! Ces jeunes femmes extraordinaires sont méconnues en France et dans le reste de l’Europe. Il faut réparer cette injustice. J’éprouve admiration et respect pour leur courage, il est essentiel que leur parcours, leur engagement et leur sacrifice soient mieux connus, et qu’elles deviennent une source d’inspiration ici, en Europe, comme en Amérique latine.

Page — Les premiers livres que vous avez écrits étaient à destination des adultes. Aujourd’hui, vos romans s’adressent également aux adolescents. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire pour ce public ?

É. F. — J’adore m’adresser aux jeunes. J’ai beaucoup de plaisir à être en leur compagnie, bien plus qu’avec les adultes. Je les trouve plus intéressants, plus touchants, plus spontanés, plus libres et souvent plus intelligents (sauf exception). J’ai deux fils qui grandissent et s’éloignent pour vivre leur vie d’adulte, mais, grâce à mes jeunes lecteurs, je reste entourée d’une sorte de vivier d’enfants « éternels ». Par ailleurs, j’écris très facilement pour les jeunes, souvent d’un seul jet – que je retouche, bien sûr –, tandis que pour les adultes, j’ai plus de mal, c’est plus compliqué. Et puis je ressens un vif plaisir à rencontrer mes jeunes lecteurs. Paradoxalement, je me sens plus libre en jeunesse – même si je m’impose pour contrainte de ne jamais imaginer une fin triste, sans espoir. Il ne faut pas désespérer la jeunesse. Alors que pour les adultes, je n’hésite pas à plomber mes lecteurs… allez savoir pourquoi. En fait, cela m’a été facile d’écrire pour les adultes : il a suffi que j’envoie mon premier roman par la Poste, La Gommeuse, et Grasset l’a accepté tout de suite, me répondant dès le lendemain de sa réception. En jeunesse, ça a pris plus de temps. Le Rouergue a été le premier à répondre positivement à Chasseur d’Orage.

Page — Avez-vous déjà une idée de votre prochain roman ? Peut-être sera-t-il lui aussi inspiré de faits réels ou historiques ?

É. F. — Oui. Ce sera Eben ou les Yeux de la nuit, qui se passe en Namibie de nos jours et où je donne la parole à un adolescent herero à la peau sombre et aux yeux bleus. Cette étrangeté constitue évidemment la matière du récit que fait mon personnage. Sa peau noire et ses yeux clairs sont l’occasion de parler du massacre – on parle aujourd’hui de génocide – dont furent victimes les Hereros et les Namas (deux ethnies de l’actuelle Namibie), exterminés par le colonisateur allemand en 1904. La férocité et la cruauté montrées par l’armée impériale à ce moment-là, qui tua avec un sens de la méthode et de l’efficacité tout particulier, semblent anticiper les atrocités nazies vis-à-vis des Juifs et des Tziganes. En même temps, je publierai chez Calmann-Lévy un récit des mêmes faits, mais s’adressant cette fois aux adultes. C’est une expérience intéressante, captivante, que de publier deux livres sur le même sujet, mais pour deux publics et sous un angle différent.