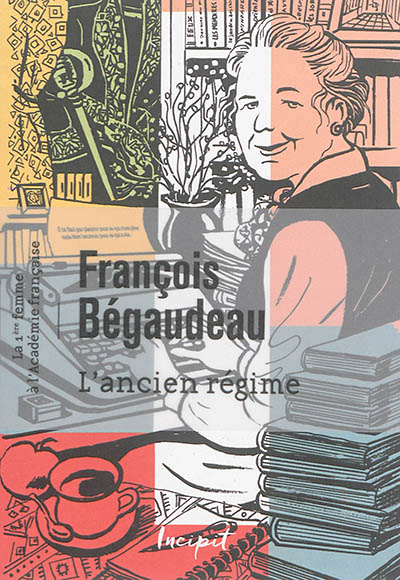

Lorsque Marguerite Yourcenar fut élue à l’Académie française, la vénérable institution du quai Conti était déjà trois fois centenaire. Il fallait donc revenir aux origines, pour ne pas dire aux soubassements de la Coupole, s’inscrire dans ce temps long pour saisir toute l’épaisseur et la saveur de cette première : l’Académie faisait donc sienne une académicienne qui ne se porta pourtant jamais candidate. C’est sur un ton décalé que François Bégaudeau s’empare avec humour de cette longue histoire, depuis sa création par le cardinal de Richelieu, jusqu’à cette première de 1980. Sous l’apparence première d’un essai que l’art du romancier détrompe immédiatement, François Bégaudeau glisse une fable politique qui ne manque pas d’une acuité parfois cruelle. Des visées qui sous-tendent la création de l’Institution, aux refus successifs de toute présence féminine en son sein, de la normalisation de la langue française à celle, finalement, du rôle des femmes à l’intérieur de ce lieu associé à l’Ancien Régime, l’auteur trousse un récit bref et alerte, qui suscite autant de profondes réflexions qu’il réserve d’étonnantes surprises.

Page — Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet éditorial de la collection « Incipt » ?

François Bégaudeau — Je trouve toujours très intéressant de raconter des faits réels – et ceux que je raconte dans ce livre le sont pour la plupart – en les tournant de façon très subjective. L’intervention de l’auteur est dans le choix des faits, dans leur disposition, et bien sûr dans la langue qu’il produit pour restituer cette documentation. Ainsi s’abolit la frontière entre réel et fiction. Tout est réel, tout est fiction.

Page — Pourquoi avoir choisi l’Académie française et ce moment spécifique de l’entrée de la première femme dans l’Institution ?

F. B. — J’ai tout de suite eu envie de me pencher sur une première historique qui s’inscrivait dans la longue histoire inachevée de l’émancipation des femmes. Et puis il m’a semblé que cette affaire de 1981, un peu dérisoire, au fond, offrait un grand potentiel comique. C’était aussi une façon de saluer Marguerite Yourcenar, qui a fait preuve à l’époque d’un détachement tout à fait digne de son stoïcisme revendiqué.

Page — Auriez-vous pu choisir une autre « première fois » pour cette nouvelle collection ?

F. B. — J’ai pensé par exemple à la première femme ministre. Mais cela ouvrait moins de perspectives. Quant à la première femme présidente, nous n’y sommes pas encore. Et la mieux positionnée actuellement pour accéder au trône n’est pas exactement une féministe.

Page — Votre texte commence (presque) comme un essai historique et finit en anticipation : comment avez-vous opéré ce glissement ?

F. B. — L’anticipation arrive à la toute fin. C’est venu au fil de la composition, comme une évidence. Je voulais signifier par-là que l’entrée d’une femme dans une institution aussi vétuste n’est pas un horizon émancipateur très satisfaisant. Qu’à tout prendre, la réelle émancipation consisterait plutôt à décliner, poliment et souverainement, l’invitation à y entrer. Donc il fallait que j’invente.

Page — On rit beaucoup à vous lire. Vous jouez sur de nombreux registres de l’humour : l’ironie, l’absurde, la dérision, etc. Avez-vous ressenti cette jubilation, ce plaisir à l’écriture de ce texte ?

F. B. — Écrire est souvent une joie, même si, bien sûr, on se heurte à des difficultés crispantes à chaque paragraphe. En l’occurrence, le parti pris ironique du livre a beaucoup alimenté la jubilation. L’ironie serait la version douce de la critique. Elle se tient en deçà de la satire, à un niveau où la critique demeure allègre. Si le lecteur peut éprouver à son tour cette allégresse, j’en serais ravi.

Page — L’Ancien Régime est-il aussi un texte politique ? « Tout change pour que rien ne change », écrivez-vous. Est-ce votre sentiment ?

F. B. — Le texte est politique au sens où il met en jeu un clivage entre deux conceptions de la langue, et par extension entre deux dispositions devant la modernité (devant ce qui, dans une époque donnée, fait effraction). Se trace alors, via la langue, une ligne de partage entre conservateurs et progressistes (même si ce dernier mot me laisse toujours insatisfait). Disons que le conservateur postule que ce qui a toujours été fait valeur, alors que le progressiste, sans forcément réfuter l’existant, n’en fait pas une valeur immuable. Mon récit décline effectivement la célèbre formule du Guépard : « il faut que tout change pour que rien ne change », mais sans la reprendre à son compte. Dans le roman de Lampedusa, comme ici, elle résume plutôt la pensée de la branche la plus habile du camp conservateur, celle qui a compris que certaines réformes sont parfois nécessaires pour mieux préserver l’ordre en place. Un moderne dirait plutôt : il ne s’agit pas de tout changer, mais d’établir que rien n’est établi. Que tout ce qui est peut et doit être questionné. Et que le réflexe le plus sain face à toute institution est d’en questionner l’existence.

Page — Vous semblez nous indiquer un horizon : celui d’auteures contemporaines comme Maylis de Kerangal, Joy Sorman, Sophie Divry... Est-ce que leurs œuvres représentent pour vous une langue française en mouvement quand l’Académie française la fige au bord du quai Conti ? « Comment déplacer un quai », dites-vous ; faudrait-il entendre, en creux : « comment déplacer la langue, l’écriture, la littérature ? »

F. B. — Même si la phrase que j’attribue à Sophie Divry a essentiellement une vocation comique, j’aime bien l’interprétation que vous en proposez, qui recoupe ce que je disais plus haut. À vrai dire, en mentionnant des noms d’auteures que j’admire (il y aussi Gaëlle Bantegnie et Nathalie Quintane, et j’aurais pu en citer une bonne dizaine d’autres), je voulais faire droit à ce qui me semble un fait majeur de la littérature contemporaine : l’avènement de nombreuses auteures très talentueuses. Voilà un fait d’émancipation certain et radical. Et ce mouvement n’a vraiment pas eu besoin du sceau académique. Les avancées de la modernité se font, par définition, en marge des institutions.

Page — Et si vous rentriez à l’Académie française, en quoi cela serait-il une première ?

F. B. — Eh bien, je serais le premier académicien fan des Ramones ! Assurément cet événement majeur mériterait un récit dans la collection « Incipit ».